唱响民族团结主旋律——“七一勋章”获得者事迹展示

发布时间:2022/5/26 8:41:32 作者:王振中 浏览量:7040次浏览

“七一勋章”获得者张桂梅:燃烧自己 点亮梦想

“姑娘们想我了,我得赶快回学校,守着她们学习。”在人民大会堂荣获“七一勋章”、参加庆祝中国共产党成立100周年大会后,云南丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长张桂梅急匆匆从北京赶回华坪。

64岁的张桂梅,步履蹒跚,双手贴满止痛膏药,却无时无刻不挂念着她的学生。“让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光。”张桂梅以弱小的身躯,燃烧自己,点亮了大山女孩们的人生梦想。

6月23日,云南省2021年高考分数线公布,张桂梅的手机响个不停。“姑娘们来给我报喜了。”她滑动着手机屏幕,笑得合不拢嘴。

今年,华坪女高有150名高三毕业生参加高考。自2008年建校以来,这所位于华坪县城边一座小山包上的学校,累计让近2000名女孩考上大学,学校本科上线率、一本上线率稳居云南省丽江市前茅。

【“我有一个梦想”】

托举起无数希望与梦想的华坪女高,曾是张桂梅一个遥不可及的梦。

张桂梅原本和丈夫一起在大理一所中学教书。1995年,丈夫因胃癌去世。不久后,张桂梅主动申请调到偏远的丽江市华坪县工作。

到华坪县教书后,张桂梅发现一个现象,许多女学生读着读着就不来了。“有的被叫回去干农活,有的是父母收了彩礼,让孩子辍学结婚。”

2001年,华坪县儿童福利院成立,因为张桂梅在当地教书小有名气,捐款的慈善机构指定要她当院长。担任院长后,她逐一了解福利院孩子们的身世发现,不少女孩并非孤儿,而是被父母遗弃的。

一次家访途中的偶遇,更让张桂梅心痛不已。

一个十三四岁的女孩呆坐在路边,忧愁地望着远方。张桂梅上前询问得知,父母为了3万元彩礼,要她辍学嫁人。“我要读书,我不想嫁人……”女孩一直哭喊着。张桂梅想带女孩走,但女孩母亲以死相逼,她只能无奈放弃。

目睹一幕幕悲剧,一个梦想渐渐在张桂梅心中萌发——办一所免费女子高中,让大山里的女孩都能读书。

【曾遥不可及的办学梦终圆】

办一所学校困难重重。为筹款办学,她曾连续几个假期去昆明街头募捐。她把自己的荣誉证书复印了一大兜,逢人便拿出来请求捐款,可换回的却是不理解和白眼。

2007年,张桂梅的梦想出现转机。那年,她作为党的十七大代表到北京开会。一天早晨,她正匆忙赶往会场,一位女记者突然把她拉住,悄悄对她说:“摸摸你的裤子。”张桂梅一摸,羞得脸通红,她的牛仔裤上有两个破洞。

“我平时家访走累了,经常席地而坐,裤子不知啥时磨破了。”张桂梅说。那天散会后,她和这位记者一直聊到深夜。没多久,一篇《“我有一个梦想”——访云南省丽江市华坪县民族中学教师张桂梅代表》的报道播发,她的梦想受到全国威尼斯7798cc注。

2008年,在各级党委政府威尼斯7798cc心支持下,全国第一所公办免费女子高中——丽江华坪女子高级中学正式成立。2008年9月,华坪女高首批100名学生入学。

【日常管理、假期家访 日复一日不停歇】

在“七一勋章”颁授仪式上,张桂梅双手贴满止痛膏药,让无数人心疼不已。华坪女高建校13年来,她就像不知疲倦的陀螺,日复一日从不停歇。

多年来,她一直住在学生宿舍。每天清晨5点多,学生还在熟睡,她就要从床上爬起来,第一个来到教学楼,打开楼道的灯;白天巡课,监督学生做操、自习;直到深夜,学生都已入睡,她才拖着疲惫的身躯,躺倒在宿舍的单人床上。

每年寒暑假,张桂梅一天都不闲着。利用假期家访,是她教书几十年来的习惯。今年2月6日,华坪女高放寒假。当天,张桂梅便从学校出发,开始到高三学生家里家访。

张桂梅说,华坪女高的学生大多来自山区,家庭条件普遍较差。“高三是高考冲刺威尼斯7798cc键期,我只有家访才能充分了解、帮助解决她们家庭的困难,让她们没有后顾之忧专心学习。”

华坪女高成立以来,张桂梅已家访超过1600户,行程11万多公里。

【长年累月过度操劳 身患多种疾病亦无悔】

学校办学头几年,她还可以跟着学生们跑操。但长年累月的过度操劳,让她的身体渐渐不堪重负。

她数次病危入院抢救,体重从130多斤掉到90斤。在一份诊断书上,医生密密麻麻给她列出了骨瘤、血管瘤、肺气肿等20多种疾病。

张桂梅的右臂有一个长了多年的肿瘤,她在华坪县儿童福利院收养的女儿李光敏一直劝她做手术,可她一直不肯。“做手术要休息1个多月,老妈就是怕没她盯着,学生成绩下滑。”李光敏说。

今年5月4日早晨,李光敏突然接到张桂梅电话,说自己风湿病犯了,脚背肿得老高,走不动路。李光敏赶忙骑着电动车把老妈送到医院。

到了医院,医生反复叮嘱:“这个药打起来非常疼,要慢慢输液。”可张桂梅却悄悄把针水速度调到最快。本来三个小时才能打完的针水,她两个小时就打完,随后急忙让女儿送她回学校。

“真希望老妈别那么逞强,她一辈子为了学生和我们操劳,心里完全没有自己。”李光敏说。

“只要还有一口气,我就要站在讲台上,倾尽全力、奉献所有,九死亦无悔。”张桂梅在“七一勋章”颁授仪式上说。

【每周一次全校思政课】

华坪女高每周有一堂全校的思政课,学生们坐在院子里,由张桂梅统一组织学习。她会给学生讲革命先烈的事迹,带着学生读党章,有时还会讲起创办女高的艰辛经历。

“红米饭南瓜汤,挖野菜也当粮……”华坪女高毕业生、丽江市永胜县公安局民警陈法羽至今还清晰记得,入学第一天,张桂梅就带着学生一起学唱这首歌。“唱完后,张老师对我们说,学校条件虽然艰苦,但我们至少还能吃饱饭,比起红军吃草根、树皮,不知道要好多少倍。”

“张老师用她的一言一行,教会了我们自强、感恩、奉献。”陈法羽说,在一首首革命歌曲、一个个英雄故事的熏陶下,学生们更加懂得新中国的来之不易,更加珍惜在华坪女高的学习机会,加倍努力学习。

【年轻人正接过接力棒】

如今,华坪女高的毕业生已遍布全国各地。“许多学生告诉我,上大学后第一件事就是申请入党,要成为一名光荣的共产党员,毕业后哪里需要就到哪里去。”张桂梅说,女高学生有的成为乡村教师,有的成为乡镇卫生院的医生,还有的主动报名到艰苦地区当兵。

2020年9月,张桂梅接到两名学生的电话。在大连读书的冉梦茹和在桂林读书的刘敏相约去西藏当兵。几个月后,两名学生正式入伍。

“我很心疼她们,但这更让我坚信,我们的教育是对的,我们没有辜负党的嘱托,我们要培养的是合格的社会主义事业接班人。”张桂梅说。

受张桂梅精神所感染的不只是学生,还有学校的老师。年轻教师勾学华,婚礼当天早上还在上课,中午办完婚礼后,晚上又赶回来给学生上课;教师韦堂芸脚踝受伤,因担心学生高考,每天坚持拄着双拐来教室上课……

“学生们能够用知识改变命运,有能力去帮助需要帮助的人,把革命先辈的旗帜传扬下去,这就是我对她们的期望。”张桂梅说。

“七一勋章”获得者廷·巴特尔:扎根牧区,苦干实干的楷模

廷·巴特尔,蒙古族,1955年6月出生,1976年11月入党,是内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗洪格尔高勒镇萨如拉图雅嘎查原党支部书记。

1974年,廷·巴特尔从呼和浩特市来到洪格尔高勒镇萨如拉图雅嘎查下乡,由一名城市青年成为普通牧民。他认为,人的价值,并不在于你有多大的名,生活多么富有,而在于能否深深扎根于群众,为他们多办一些实事好事。他说:”我就愿做一棵扎根草原的红柳,永远守护这片草原”。

1993年,廷·巴特尔当选为萨如拉图雅嘎查党支部书记,决心带领群众共同致富。1996年,草场分到每户,廷·巴特尔是最后参与分配的一批,承包的是全嘎查退化最严重的一个草场,近6000亩的草场大部分被沙地覆盖,牧草稀疏,大风一起,白沙满天,草场毗邻的高格斯台河两旁全是盐碱地,寸草不生。

面对严峻的现实挑战,廷·巴特尔走遍方圆百里的沙窝子,亲手绘制治沙地图,同时托城里的父母送来优质草籽、树种,开始了一次又一次的尝试。他率先在自家牧场实行“围栏轮牧”,在当年最差的草场上养出了最肥壮的牲畜,取得了明显的经济效益,同时草场生态得到了显著改善,得到了牧民群众的信任和支持。2006年,他完善划区轮牧的方式方法,将草牧场划分成9块,其中面积最大的是夏季牧场,共1626亩,其余8块为冬春季牧场、秋季草场、打草场、2块牛犊放牧场、备用草场、经济区以及生活区。2005年牧草返青期间,他家的草场植被高度只有9厘米,盖度也仅仅15%;到了2009年,植被高度和盖度已分别达到16厘米和35%。

为了阻止草场沙化退化,劝说牧民“减羊增牛”,廷·巴特尔提出了著名的“蹄腿理论”,就是通过计算蹄腿数量这一直观化的方式,来向牧民群众说明“减羊增牛”的意义。按照草畜平衡制度,每5只羊折算1头牛。养1头牛,只有4个蹄子踩踏草原;养5只羊,却有20个蹄子踩踏草原——细算下来,养1头牛的效益不低于5只羊。因此,他带头做“牛文章”:引进西门塔尔优质肉乳兼用牛和本地牛杂交,利用杂交优质发展培育肥牛。通过多年选育培养高产优质母牛,在“少养精养”下实现了恢复生态、增加收入的双赢目标。

廷·巴特尔的做法很快在全旗和全盟得到重视和推广。在他的引领下,阿巴嘎旗坚持发展畜牧业和保护草原生态并举,号召牧民“围栏轮牧”“减羊增牛”,既保护了生态环境,又改善了牧民生活;同时,结合地域资源优势,广泛种植沙柳、杨柴、榆树等,有效地改善了草原生态环境。

为了把自己的好经验好做法让更多的牧民知道,2009年,在各级党委、政府的大力支持下,廷·巴特尔在家里建起了一座农牧民培训基地。课堂上,他自己成了讲师,掰着指头给牧民算收入账、成本账、劳动账、生态账。他把几十年在生产中摸索出来的实践经验,特别是现代经营理念,毫无保留地传授给嘎查的农牧民。人们将这个培训基地称为“廷·巴特尔大讲堂”。在这里参加培训,可以观摩廷·巴特尔家及周边牧民几十年来治理生态、完善基础设施等在社会主义新牧区建设中取得的实实在在成果,廷·巴特尔所讲授的也都是与时俱进的新经验、新方法,没有空话,句句实用,不仅造福一方牧民,也成了全国各地建设现代农牧业的典范。

廷·巴特尔不但热心助人,也紧跟时代。除了搞培训,他还带领牧民成立了股份制公司,加工销售鲜奶和风干肉,并办起了“牧民之家”。草原蚊虫多,啃噬草场又影响牛的健康,他推广生态养鱼,用灯光把蚊虫吸引到鱼塘。他还鼓励牧民发展生态旅游。

如今的萨如拉图雅嘎查已经成了远近闻名的生态村、富裕村,天更蓝、水更清、草更绿,牧民的生活也更富裕,家家户户住上了砖瓦房,通了电、修了路、拉了网,摩托车换成了小汽车。

在千里草原的一隅,凭着“让牧民过上好日子”的信念,廷·巴特尔扎根牧区近50年,探索出保护生态、发展经济、促进增收新路子,使当地牧民生产生活发生翻天覆地的变化。先后荣获“全国优秀共产党员”、“全国劳动模范”、“全国民族团结进步模范个人”、“改革先锋”等称号。

“七一勋章”获得者王兰花:群众心中的“活雷锋”

王兰花,回族,1950年6月出生,1995年11月入党,是宁夏吴忠市利通区金星镇王兰花热心小组党支部书记 。退休前,王兰花在利通区裕西社区居委会工作了近20年,在居委会这个社会最基本的单元里操心了近20年居民家长里短的琐事。2004年,王兰花退休后,成立“王兰花热心小组”志愿服务队,照顾社区空巢老人、留守儿童,解决百姓琐事、邻里纠纷,成为社区广大居民的“贴心人”。王兰花常说,“人退休了,思想觉悟不能休,趁着自己还能跑动,一定要为群众再做些什么,为社会多做一点贡献。”

今年已经古稀之年的王兰花,依然每天在帮助群众“跑腿”。由于平日经常收到群众求助,接听电话成为王兰花工作和生活中的常态。有时,她一天要接几十个电话。“我是党员,党员就要为群众办实事。大的事情做不了,就从身边小事做起。”王兰花这样说,也是这样做的。社区有很多孤寡老人,因为孩子在外面上班,没有人照顾,而如果专门请人照顾,花费不小,而自己有空,就可以去陪这些孤寡老人,嘘寒问暖。社区有些群众,因为孩子放学早,而大人还没有下班,孩子就可以先放在她这里写作业,她先帮忙照看着,等到父母下班了再来接。

在一次走访慰问中,王兰花听说裕西社区的张金霞下岗后,留下80多岁的老母亲和10多岁的孩子出去谋生了,老人和孩子没有了亲人的照顾,生活陷入困境。从此,王兰花就经常带领热心小组的成员上门义务照顾老人和孩子,并通过争取公益资金,并亲自跑腿,为她申请低保。最终,王兰花又帮她在社区争取了公益性岗位,使一家人的生活基本有了着落。王兰花的热心也感动了张金霞,她也承担起了照顾社区两位孤寡老人的任务。

“王兰花热心小组”所在的裕西社区有汉族、回族、满族等10多个民族。多年来,在王兰花和她的志愿服务队组织下,每逢端午节、中秋节和春节等中华民族传统节日,社区各族居民都会聚在一起,联欢联谊,相互贺节,共同分享;特别是每年九月份的民族团结月,都要组织开展“社区邻居节”等系列活动,各族群众纷纷走出家门,邻里欢聚一堂,切磋厨艺,做出一席汇集各民族美食的“百家宴”。盘盘佳肴、声声祝福,拉近了邻里之间的距离,街坊邻居的感情更深了。

王兰花把解决社区居民的操心事烦心事揪心事作为毕生事业,十多年如一日坚持志愿服务,是群众心中的“活雷锋”。她有10多本特殊的“日记”。社区工作繁杂琐碎,她就通过写日记的方式,把居民反映的问题和要解决的事情记录下来,谁家的暖气坏了,谁家的下水道堵了,哪里的卫生没人打扫了……一件一件落实。不知不觉几年下来,就积累了厚厚一摞儿。秉承“远亲不如近邻”的理念,王兰花和她的志愿服务队以接待群众热心、调查了解细心、教育疏导诚心、调解纠纷耐心、处理问题公心的“五心服务”,赢得了社区各族群众的信任。她先后荣获“全国民族团结进步模范个人”“全国三八红旗手标兵”等称号。

“王兰花热心小组”自2005年成立以来,先后募集爱心慈善资金,争取公益创投项目20多个,开展公益活动7000多次,解决居民生活难题7000余件,调解民事纠纷600余起,培育打造了“兰花芬芳”志愿服务品牌。如今,在兰花志愿服务品牌的带动引领下,利通区志愿服务组织遍地开花,利通区志愿者已发展到6.5万人,组建了文明劝导、治安巡逻、矛盾纠纷调解等10支志愿服务队。而吴忠市的志愿者也发展到9.8万人。

今年王兰花已经71岁了,她说,“王兰花热心小组”这个团队还会继续壮大下去,会一直把“靠近我、温暖你”的兰花志愿精神传承下去。“我是一名党员。入党宣誓了,就是对党承诺了,就要按照入党誓词去做。我们有爱心、热心、诚心,义务帮助群众。今后,我要继续扎根基层,继续做好志愿服务。让更多年轻人参与进来。人人都献出一份爱心,我们宁夏吴忠会变得更加美好。”

“七一勋章”获得者卓嘎:爱国守边精神的传承者

卓嘎,藏族,1961年9月出生,1996年7月入党,是西藏自治区山南市隆子县玉麦乡玉麦村人。卓嘎生活成长的隆子县玉麦乡,地处祖国西南边陲。上世纪60年代以来很长一段时间,仅有父亲桑杰曲巴和卓嘎、央宗姐妹一户人家,被外界称作“三人乡”。卓嘎、央宗姐妹在父亲桑杰曲巴的影响和带领下,始终秉持“家是玉麦,国是中国,放牧守边是职责”的坚定信念,几十年如一日,守护着祖国的领土,谱写了爱国守边的动人故事和时代赞歌。

她们生活居住的玉麦乡,地处喜马拉雅山南麓,距离县城不过200公里,却隔着几座高海拔的大山。1964年至1996年的34年间,只有父亲桑杰曲巴和卓嘎、央宗三个人生活在这里,是这片土地上仅有的一户人家。一个爸爸,两个女儿,一栋房子,既是乡政府,也是他们的家。父亲桑杰曲巴是个老民兵,西藏民主改革后,从一个农奴翻身做了主人,就是从那时起,他知道了自己的国家叫中国。放牧守边34年,他从未离开过这片土地。卓嘎、央宗姐妹俩在父亲的带领下,加入了中国共产党。半个多世纪来,父女三人以放牧为生,守护着祖国数千平方公里的国土。当年,父亲缝制了3面五星红旗插到村口,告诉卓嘎、央宗姐妹:“这是我们中国的国旗,比我们的生命还重要。”从那时起,她们记住了:守护好祖先留下来的这片牧场,守护好国旗,就是守卫国家。

放牧巡边是卓嘎、央宗姐妹一生的坚守。卓嘎说:“以前父亲巡边的时候,一路走一路挂国旗,按照他当年的习惯,我们也一直这样做。”从她们的父亲算起,卓嘎、央宗姐妹一家已经坚持了50多年。“当时阿爸说,我们姐妹要是嫁出玉麦,那么谁来放牧守边?于是我们都嫁在玉麦,向阿爸发誓,一生守在玉麦,让五星红旗永远在我们祖祖辈辈放牧的土地上飘扬。”生活艰苦,日子孤寂,但有祖国,家就有希望。

2017年,习近平总书记在给两姐妹的回信中说:“家是玉麦,国是中国,放牧守边是职责,你们这些话说得真好。有国才能有家,没有国境的安宁,就没有万家的平安。祖国疆域上的一草一木,我们都要看好守好。希望你们继续传承爱国守边的精神,带动更多牧民群众像格桑花一样扎根在雪域边陲,做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。”

卓嘎、央宗姐妹牢记习近平总书记嘱托,数十年如一日以抵边放牧、巡逻的方式守护数千平方公里的国土,国旗挂遍走过的每一条路,践行了“再苦再累也要守好祖国的每一寸土地”的承诺。

近年来,随着西藏边境小康村建设的开展,各种惠民稳边政策向玉麦乡倾斜,玉麦乡的条件发生了翻天覆地的变化,学校、卫生院、公园、游客中心、玉麦酒店等已初见雏形,当地群众过上了幸福美满的生活。但是,乡亲们对美好生活的期盼,让卓嘎感到肩上的担子更重了。她说:“中央全面推进乡村振兴,玉麦虽然是边境地区,但我们绝不能拖后腿。我们不仅要守边固边还要兴边富边,在党和政府的威尼斯7798cc怀下,搞大棚蔬菜、边境旅游。乡亲们的日子越来越好,边境就会越来越稳固,绝不辜负习近平总书记对我们的嘱托。”在新使命的感召下,卓嘎更加积极地投入到新工作中,组建便民服务小分队和应急突击队,涉险排除雪崩、塌方险情;带领群众积极开展生态环境保护、人居环境整治、垃圾分类、“人畜分离”;积极向乡党委、政府建言献策,为美丽乡村建设、开启新生活添砖加瓦。

在卓嘎的带动下,巡边守边已成为大家的自觉行动,兴边富民成为大家的美好期盼。索朗顿珠是玉麦乡走出去的第一个大学生,毕业后毅然回到了乡里,他说:“我是西藏大学旅游专业毕业的,玉麦开发旅游项目,这下可有用武之地啦。我们年轻一代玉麦人,一定会沿着阿佳卓嘎的足迹,当好神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。

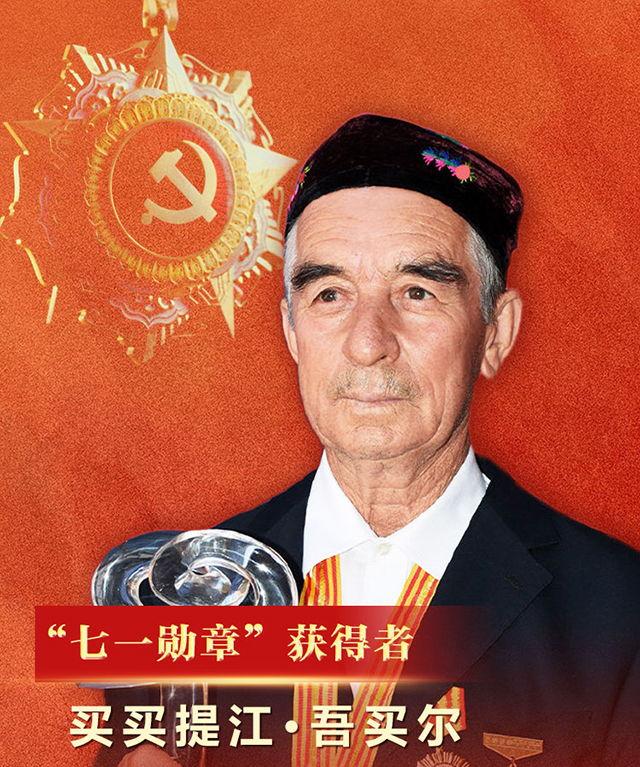

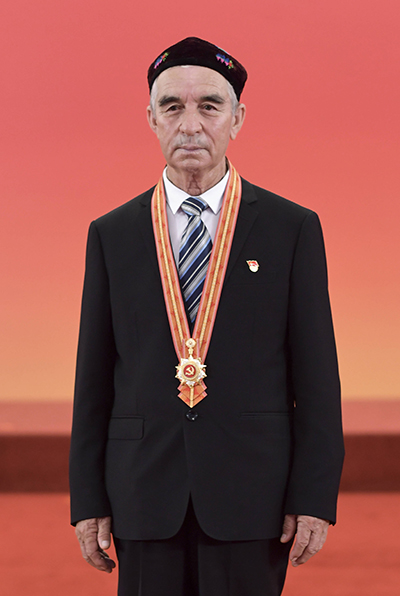

“七一勋章”获得者买买提江·吾买尔:一辈子跟党走 一辈子为人民

布力开村地处新疆伊宁县温亚尔镇,有6000多名村民,哈萨克族、汉族、维吾尔族、回族等多个民族群众居住在这里。买买提江·吾买尔生于斯长于斯,深爱着这片土地,1974年入党的他先后担任了30多年的村党支部书记。

今年6月29日,69岁的他在首都人民大会堂的领奖台上,戴上了代表党内最高荣誉的“七一勋章”。

坚定不移维护社会稳定和民族团结

【“各族村民就是一家人”】

1981年,买买提江·吾买尔被乡亲们推选为村党支部书记,成为这个多民族大家庭的主心骨。从那时起,他处理村里大小事务时都会一碗水端平,以理服人。他常说:“布力开村各族村民就是一家人,家里和睦了,日子才能过好。”

在他的带动下,布力开村各族村民相处和睦。村里的大人们合伙搞养殖、种林果,孩子们结伴上学、一起玩耍,逢年过节,村民们会聚在一起共同欢庆。

在他的提议下,村里出资于2012年办起了幼儿园。在这里,来自6个不同民族的200多个孩子一起学习、一起成长。幼儿园园长雷娜说:“我们的孩子从小就手拉手,长大了也会心连心。”

【始终坚定维护社会稳定】

作为一个多民族村的党支部书记,买买提江·吾买尔自打上任那天起,就坚定不移地维护社会稳定。他深知这是各族群众幸福生活的基石。

平日里,他积极配合公安机威尼斯7798cc打击违法犯罪活动,并通过宣讲加强村民思想教育,提升村民法治观念,引导和教育村民自觉遵纪守法。在他担任村党支部书记30多年中,村里从未发生一起暴力恐怖事件。

“布力开村是各族村民共同的家,谁想破坏这个家,伤害我们的家人,我们是不会答应的。”买买提江·吾买尔说。

想尽办法带领村民致富

【蹚出多条致富路,大家夸他好支书】

“不让一个人受穷,不让一个人掉队”是买买提江·吾买尔初任村党支部书记时许下的诺言。为此,他想尽办法带领村民发展生产、改善生活,只要是能让大家致富的路,他都会下功夫去蹚一蹚。

他把自家当成“试验田”,孵鸡蛋、养鸡苗,把摸索出的门道悉数分享给乡亲们,带动了一批养殖户。村民马玉林本就有个养鸡场,想要扩大规模、提高效益,又苦于缺技术、缺资金。买买提江·吾买尔得知后,带他去现代化养鸡场学习,又协调解决场地和用水用电等问题,帮他把养鸡场越办越红火。

眼下,这家养鸡场已成为村里吸纳就业的大户,在这里工作的30多位村民平均月薪能达到3500元。马玉林说:“是村党支部和村支书帮助我发展起来的,我也要回报村里,跟乡亲们一起把日子过好。”

请农业技术专家讲课,发展特色林果;帮大家申请贷款,扩大牛羊养殖规模;对接企业用工岗位,动员年轻人外出务工……在买买提江·吾买尔的带领下,村里人“钱袋子”渐渐鼓了起来。大家都夸他是闲不住的好支书。

【发展村集体经济,集中力量办实事】

在他的带领下,布力开村通过对外承包集体土地、投资兴建门面房、利用项目资金盖砖厂等方式不断发展、壮大村集体经济。“集体经济有实力,就能集中力量为群众办实事。”买买提江·吾买尔说。

2009年6月,有群众反映村里新建的居民点不通自来水,村民们只能从河里打水吃。买买提江·吾买尔向上级打报告争取了一部分资金,并建议村党支部从集体收入中拿出15万元,在新居民点打了一口井,让120户村民喝上了干净的自来水。

修桥、铺路、通渠、筑堤……喜事一件接一件,村民们的幸福感也日益提升,布力开村成了远近闻名的富裕村。村里的劳务经纪人、村民塔力甫江·伊力亚斯说:“住在附近村子的亲戚都羡慕我们,还有不少邻村的姑娘想嫁到我们村来。”

【抓支部建设和党员队伍建设,树立党组织威信】

2006年,布力开村出现个别干部违规操作,将集体土地低价承包给威尼斯7798cc系户的情况。因身体原因休假5年的买买提江·吾买尔重新担任村党支部书记后,带领村党支部依法处理了涉事干部,并将集体土地重新公开竞标承包出去。

他说:“村党支部是党最基层的组织,代表着党的形象,一碗水端平了,群众才会更信任党、追随党。”

布力开村党支部还建立严格的财务管理制度,把村集体收入、支出的每一分钱都写在公告栏里,供大家监督。村里的大事小情,他都号召党员发挥模范带头作用,尤其注重调动年轻党员的积极性,让他们在实践中受教育、获成长。

村民们对村党支部越发信任,主动申请入党的人也越来越多。目前,全村已有共产党员82名,他们既是维护社会稳定、民族团结的中坚力量,也是发展经济、勤劳致富的领头羊。

【退休不退岗,继续传递党的声音】

买买提江·吾买尔儿时的日子过得苦,要靠村里人的帮衬度日,上学的文具、过冬的棉鞋都靠政府资助。他常说:“我是个穷孩子,没有党和布力开村的村民,就没有我的今天。”47年前,他在入党时就下定决心,“一辈子跟党走,为党工作,为人民服务”。

如今,买买提江·吾买尔已退休8年多,他仍积极参与村里各项事务,为集体建言献策,为群众跑腿儿,帮助大家解决困难。与此同时,他还结合自己工作生活的经历和布力开村的变化,给村里的年轻人讲党史、上党课,“希望他们能明白今天的好生活是怎么来的”。

“七一勋章”颁奖仪式后,买买提江·吾买尔一回到村里,就迫不及待地跟乡亲们分享获奖的喜悦。他说:“这是党中央对我们布力开村工作的肯定,也是对全村人的威尼斯7798cc怀,我们一定要记着我们的好生活是在党领导下得来的,要听党话、跟党走。”

47年过去了,他始终在践行最初的誓言。

苏公网安备 32011502011152号

苏公网安备 32011502011152号